James Doty est décédé le 16 juillet.

La nouvelle a fait peu de bruit en Europe car ses travaux ont surtout eu une résonance américaine mais au moment où la brutalité et l’agressivité inondent et submergent tout le champ public qu’il soit national ou international, j’ai été attristé de voir partir un de ceux qui m’avaient fait réfléchir sur la puissance de la compassion

Je me suis donc replongé dans les notes prises lors de notre rencontre du 19 janvier 2022 à l’Académie des Futurs Leaders , dans le cadre de ma participation à la première promo. Académie qui lance d’ailleurs fin septembre sa nouvelle promotion spéciale Municipales et dont j’espère que les toulousaines que je connais qui s’y sont lancées seront prises ! (je croise fort les doigts pour vous – et pour Toulouse ! – mesdames).

La parole de Doty m’a été précieuse dans le recul de l’été, avant d’entamer les 7 mois ardus qui nous séparent de notre victoire – oui j’y crois fort – aux Municipales et l’arrivée de l’espoir au Capitole.

Elle est précieuse à un moment où Jean-Luc Moudenc se vautre de nouveau dans la boue (voir plus bas la citation de Doty) et continue d’agiter les peurs et attiser l’agressivité

Je la partage aujourd’hui également car la semaine prochaine le mardi 2 septembre, aux Minimes, a lieu un évènement Archipel Citoyen important pour toutes les personnes qui militent à Toulouse, que ce soit dans des orgas politiques ou associatives, (le lien renvoie vers notre évènement Facebook pour les détails): « JE T’AIME CAMARADE » une conférence gesticulée sur la violence qui peut se déployer au sein même de nos organisations et comment la déconstruire en interne pour mieux la déconstruire en externe.

Mais qui est d’abord James Doty?

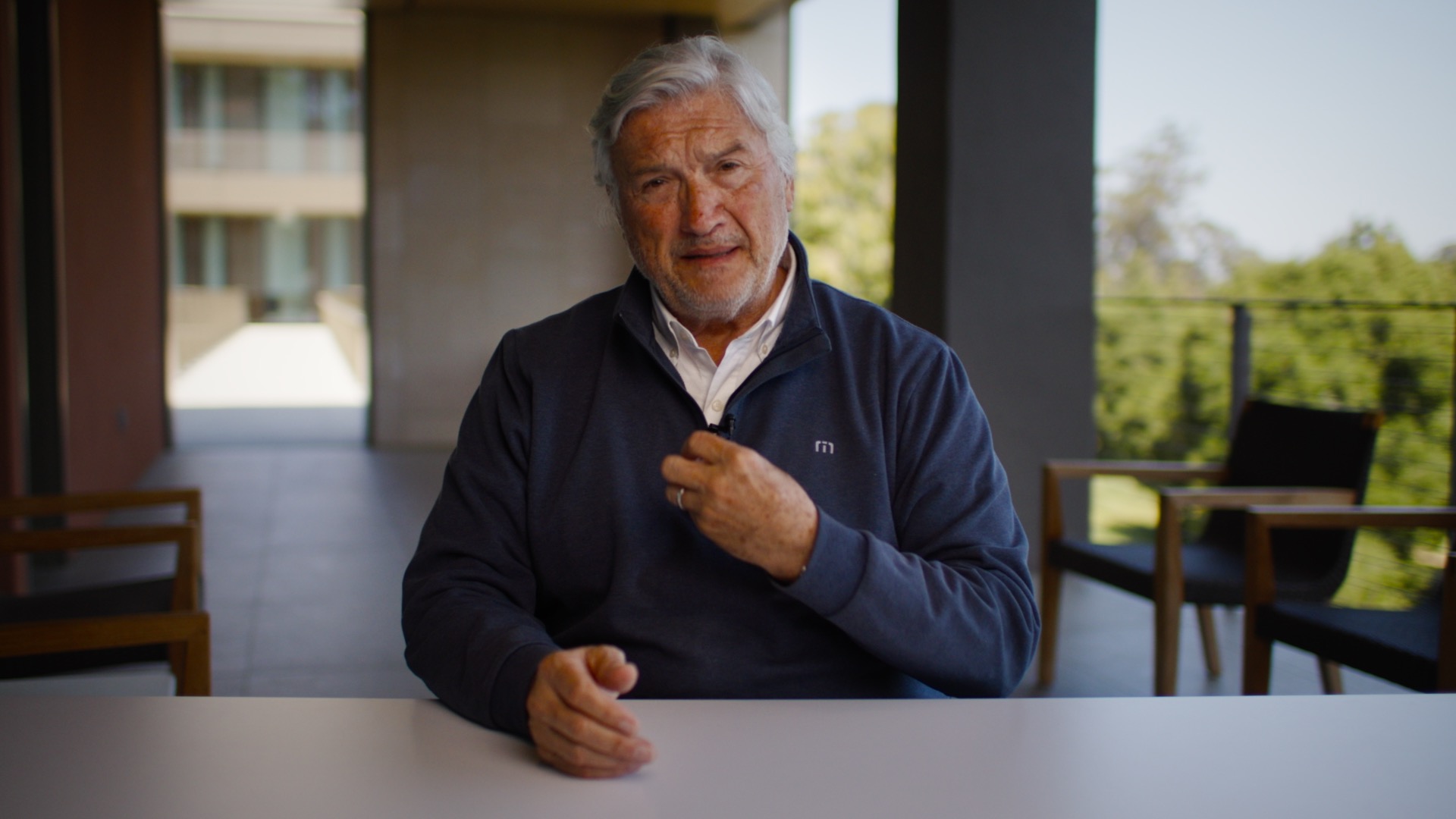

James Doty impressionne déjà par son CV, qui nous était donné en début d’entretien (pas par lui d’ailleurs, le monsieur était plutôt très humble): neurochirurgien, entrepreneur, philanthrope (plusieurs dizaines de millions de dollars de dons, dans des proportions importantes par rapport à ses revenus et patrimoine), directeur à Stanford du Center for Compassion and Altruism Research and Education (CCARE), membre du conseil d’administration de la Dalai Lama fundation, …

Peut-être que mon cerveau d’ingénieur se complaisait à l’époque à considérer qu’un titre de neurochirurgien offre la crédibilité nécessaire et suffisante pour croire dans des propos philosophiques, je l’avoue 😉

(Tiens à ce titre, j’espère relater aussi un jour notre entrevue à l’Académie avec la géniale Samah Karaki également neuroscientifique et qui nous avait démontré par A+B l’absurdité du concept de mérite et de méritocratie – je conseille son livre : « Le talent est une fiction »).

Bref, je m’égare pour juste dire que j’ai rapidement pris confiance dans la personne car il n’avait rien à vendre ni à gagner à venir nous parler. Il était aligné avec ce qu’il était venu présenter. Et c’était bien l’essentiel.

Et que nous dit-il?

Basée sur les neurosciences, sa démarche consistait à promouvoir l’estime de soi et des autres comme moteur de l’action politique (bigre…).

Il commença par rappeler le fait que la méthode « classique » de contrôle des populations (toute ressemblance avec les campagnes 2020 et 2026 de Jean-Luc Moudenc ou de la stratégie du RN sont des hasards complets bien entendu) est celle de la peur, via la construction d’un « ennemi » et d’un narratif de la privation de « nos » droits (pas ceux de tout le monde) du fait de la présence d’un bouc-émissaire.

La peur est un puissant moteur mais qui finit par se retourner contre la personne et son environnement car la peur suscite des mécanismes de défense qui coupent le lien humain, les « fameux » 3F en anglais (Fight, Fly, Freeze) c’est à dire le combat (opposition frontale à l’autre), la fuite (en évitant la relation) et la sidération. La personne qui entre dans ce schéma rentre ainsi dans un cercle vicieux négatif qui nourrit une conception du monde et de lui-même qui s’entrainent réciproquement vers le bas.

ll affirme que face à cette culture de la peur, nous devons faire un choix: celui de la compassion, de l’empathie (je recommande également à ce sujet les propos de Samah Karaki sur l’empathie développés dans son livre « L’empathie est politique » qui nous sortent de l’angélisme sur le sujet) et de l’altruisme, ces notions compassion devant être d’abord appliquées envers soi-même. C’est la métaphore du masque à oxygène dans l’avion: je le mets d’abord sur moi avant de le mettre à l’autre. Je ne peux aider et soutenir sincèrement l’autre que si je suis en paix avec moi-même.

Cette tâche est ô combien complexe tant le système actuel nous pousse à nous dévaluer de manière permanente. Nous véhiculons alors un imaginaire négatif de nous-mêmes qui renforce la perception négative de l’autre et un cercle vicieux.

La priorité devrait ainsi être posée selon lui sur la création de sécurité psychologique psychologique personnelle qui permet ensuite de se tourner pleinement vers autrui en lui reconnaissant une dignité, en écoutant dans le respect et sans jugement, condition préalable à la création d’un lien universel.

Il reprit à ce moment de la discussion sa casquette de neurochirurgien et se référa à la génération d’ocytocine : notre cerveau libère de l’ocytocine, dite hormone du bonheur, lors de rencontres que notre cerveau attribue comme étant avec des personnes de notre « tribu » c’est à dire qui vont posséder les mêmes orientations (cela rejoint les propos de Samah Karaki : notre élan naturel vers l’autre et l’empathie ne sont pas de base universels mais biaisés). Il faut donc éduquer notre esprit à nous reconnaître toutes et tous de la même tribu, pratiquer chaque jour le « We are all one » comme il l’appelait.

Certain.es d’entre nous, et j’en faisais partie, étaient alors un peu dubitatif.ves devant la portée des propos, beaucoup étant déçu.es du peu d’écho politique que rencontrent les concepts malheureusement devenus valises, même s’ils nous tiennent à cœur, de « convivialité », « vivre ensemble », « fraternité » et Doty nous avait alors raccrochés à ses recherches en neuroscience pour énoncer 2 faits majeurs :

– pour aider les réfractaires à se tourner vers la compassion et l’altruisme, il faut leur dire de ne pas le faire par conception théorique ou élan de valeur universelle mais par égoïsme ! Car cette pratique génère des bénéfices psychologiques et physiologiques démontrés (ocytocine un jour , ocytocine toujours). En gros pour être heureux, pas le choix je dois me valoriser et valoriser l’autre.

– la compassion est un entrainement: le cerveau s’éduque. Ainsi considérer l’autre comme un membre de ma tribu doit devenir une sorte de mantra. Qu’est ce qui nous rapproche? Qu’est ce qui permet de faire société entre nous? Quel but commun poursuivons-nous? (là encore toute comparaison avec une situation, par exemple, de dissolution parlementaire pouvant de nouveau advenir, est fortuit).

(« Quel autre choix avons-nous? A se battre avec un cochon, on finit avec lui dans la boue. »)

Et comment faire avec les cochons?

Quand je lui ai alors fait remarquer le niveau de violence du monde politique et militant actuel, de la potentielle manipulation à laquelle s’expose celle ou celui qui s’ouvre à l’autre en sincérité, qui exprime sa vulnérabilité, il m’a renvoyé à la simple phrase suivante: « What other choice do we have? Fighting with a pig makes you both end in the mud. » « Quel autre choix avons-nous? A se battre avec un cochon, on finit avec lui dans la boue ! ».

J’ai trouvé cette phrase drôle bien sûr mais d’une justesse désarmante. Je la constate à chaque fois que je me retrouve face à l’agressivité, l’indifférence feinte ou la manipulation des adversaires (parfois alliés…) politiques. Je tombe alors dans les mêmes travers (« ah ouais tu le prends comme ça, ok tu vas voir »), plonge parfois dans la fange et le retour de bâtons est toujours sévère, la défiance croissant toujours entre les individus et les organisations à chaque coup de canif dans l’authenticité et la compassion.

Et donc on fait quoi?

A court terme je vous invite à rejoindre Archipel Citoyen et la formation sur la communication non violente qui va se faire en septembre :).

Et pour les municipales, je vais reprendre la conclusion de Doty ; la puissance du narratif du « benefit for all » , le bénéfice pour toutes et tous. Une campagne politique ne peut être selon lui que « POUR », un « POUR » inclusif et universel, porté avec conviction et tolérance, sans donner trop de place à l « adversaire ». Pas par béniouiouisme mais parce que fondamentalement les besoins de sécurité, solidarité, soutien, reconnaissance restent universels, au delà du bulletin de vote. Et permettront de refaire société au milieu de toutes les exclusions et les « tout le monde déteste xxx » qui s’égrènent en ce moment à gorge déployée.

La lutte CONTRE était pour lui d’une part une spirale négative et défaitiste (étonnamment alors que leurs univers sont très distincts j’ai déjà entendu cela chez Geoffroy de Lagasnerie d’ailleurs) car générant physiologiquement des mécanismes de peur et cassant les liens.

Et qu’au final (j’espère ne pas froisser les porcidés qui nous lisent) à plonger dans la boue, le cochon y paraitra le choix le plus naturel…

Une prise de recul utile de l’été donc que de relire les paroles de James Doty: repartons dans la construction d’un imaginaire désirable. D’une ville hospitalière, d’une ville qui protège, d’une ville qui tisse des liens, d’une ville qui résiste et prépare l’avenir.

Et laissons aux cochons la mare de boue.

Laisser un commentaire